“理由を探る”レッスン

利用者が本当に求めていることを探ろう!

理由を探るためのアセスメントのポイント

どんな物がなくなったと訴えるか?

なくなったと訴える物は、いつも同じでしょうか。それとも、時と場合によって違うでしょうか。それがなくなることで、利用者の生活にどんな影響があるでしょうか?いつも同じ物であれば、それに強く執着していると考えられます。代用品を用意したり、なぜそれに執着するのか理由を探ったりしてみましょう。

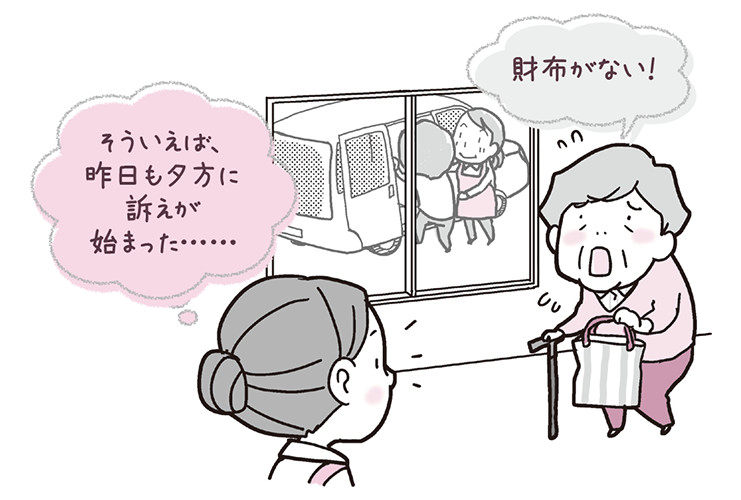

いつ、どんな時に妄想が始まるか?

一日中、被害妄想が起こり続けることは非常にまれです。生活のなかのどんなタイミングで訴えが始まり、どんなタイミングで落ち着くのか探ってみましょう。そこから原因がわかれば、症状が出なくなる環境を整えるヒントになります。

誰を加害者として訴えるか?

被害妄想は、家族や介護者など利用者が頼らざるを得ない人に向かいやすいといわれています。介護をされることで立場が逆転していることへのいらだちや、その人に認められたいという欲求が満たされないためと考えられます。その人と利用者の関係性の変化を知ることが対応のカギとなります。

認知症になる前の生活歴は?

生活歴を知ることは、利用者を理解する手がかりとなります。なくなったと訴える物や、加害者と名指しされた人は、利用者のそれまでの人生においてどんな意味を持っていたのでしょうか。家族に話を聞くことで、本人の思いに気づくことがあります。

監修/裵鎬洙(ペ・ホス)

介護福祉士、介護支援相談員、主任介護支援専門員。認知症ケアの観点を増やし、コミュニケーションセンスを磨く研修を提供している。研修オフィス・アプロクリエイト代表、介護老人保健施設名谷すみれ苑主任相談員、コミュニケーショントレーニングネットワーク講師を務める。著書に『“理由を探る”認知症ケア―関わり方が180度変わる本』(メディカル・パブリケーションズ、2014年)がある。

イラスト/尾代ゆうこ

関連記事

本人が求めていることから考えられる対応のヒント(12月29日公開予定)